Sette, Corriere della Sera del 15 marzo 2018

Voglio vivere in una prigione dorata

Le chiamano gated communities, comunità recintate: sono città dentro le città. Eleganti, esclusive, fornite di tutto e, soprattutto, riservate ai residenti. Non conoscono crisi, proliferano con l’aumento delle diseguaglianze.

Cosa c’e dietro il sogno di vivere blindati?

di Tommaso Giani

RECINZIONI ELETTRIFICATE

Cancelli d’accesso piantonati 24 ore al giorno. Vigilanti armati all’interno. Un sistema di videosorveglianza. La sicurezza è una delle pietre angolari su cui poggiano le gated communities, le aree residenziali dove vivono benestanti desiderosi di alzare un muro tra sé e l’esterno. Un lussuoso guscio che protegge dal degrado e diventa una fortezza assediata (Fortress America è il titolo di un saggio di Blakely e Snyder del 1995).

Dagli Anni Settanta diventano un fenomeno consistente, con gli Ottanta arriva il boom (negli Stati Uniti quadruplicano la presenza). Negli anni successivi, poi, le gated communities entrano nell’immaginario (per esempio con film come La zona di Rodrigo Pia, nel 2007) e si fanno ancora più numerose, raggiungendo tutte le latitudini: dall’Indonesia alla Polonia, dall’Argentina alla Turchia.

Se gli Stati Uniti, e in particolare la California, segnano la tendenza, anche l’Italia vanta casi significativi. Una struttura difensiva? Una rielaborazione della città alta dell’antica Grecia? Di certo è uno dei modelli abitativi che meglio racconta il nostro tempo. E la sua espansione sembra proporzionale all’aumento delle disuguaglianze.

La Gated Community è quasi sempre immersa nel verde. Steyn City, per esempio, ospita il più grande parco di Johannesburg. Il benessere è fatto anche di centri sportivi, piste per elicotteri, campi da golf con sentieri asfaltati. E poi scuole, negozi. Perché la gated community punta all’autosufficienza: trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, senza più dover uscire e affrontare l’esterno, l’Altro. Ci sono persino chiese accessibili alla sola comunità, come quella consacrata di Borgo Vione, nel Comune di Basiglio (MI), così non serve uscire neanche per andare a messa.

Chi progetta, chi vende e chi vive le gated communities insiste sulla pienezza della libertà di cui in queste aree si può finalmente godere.

Ma ancora più importante, quasi sempre, è la sicurezza. Per pubblicizzare il primo progetto Alphaville, a San Paolo del Brasile, si puntò su una frase che prometteva molto, in una megalopoli dove il livello di insicurezza percepita era altissimo: «La libertà non ha prezzo ma ha un indirizzo: Alphaville».

Le gated communities possono nascere dal nulla o a partire da un’idea di riqualificazione. Se Alphaville nasce in uno spazio anonimo a nord di San Paolo, dove insedia improvvisamente trentamila abitanti, svariati servizi (inclusa un’università) e sessanta km di muro attorno, il Bow Quarter di Londra si sviluppa a partire dagli stabilimenti dismessi di un’importante fabbrica che produceva fiammiferi.

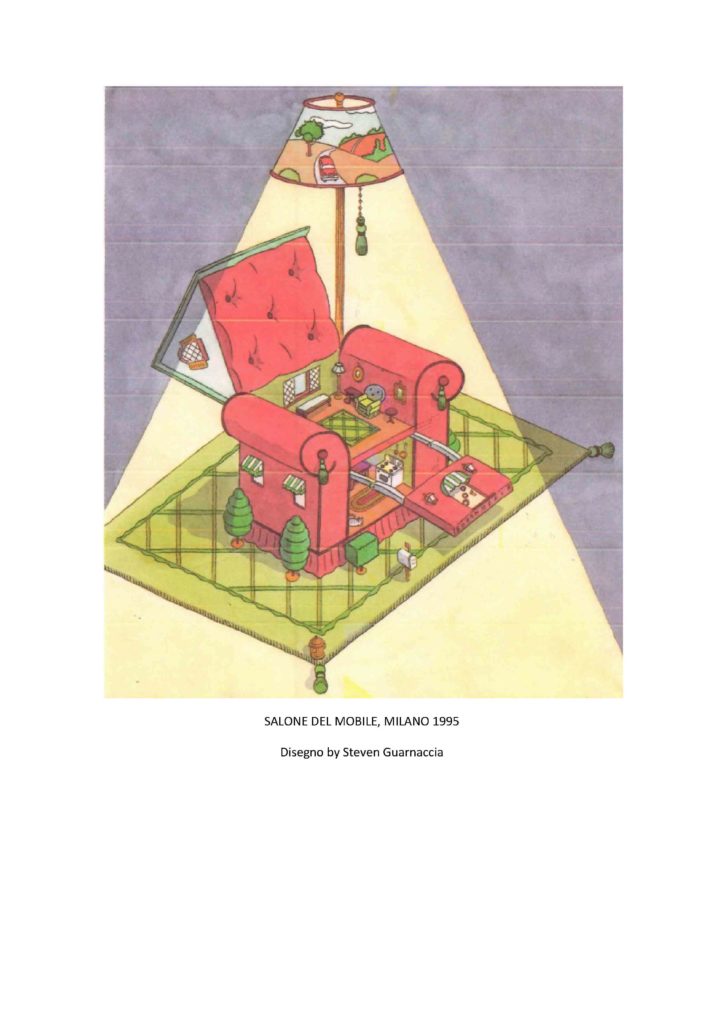

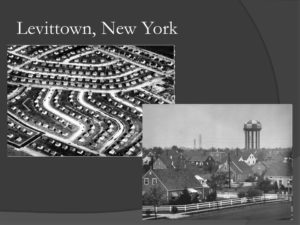

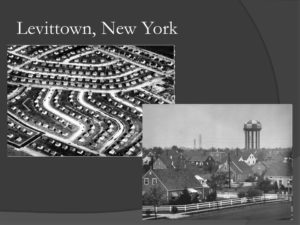

All’origine delle “comunità recintate”c’era il sobborgo statunitense, la Levittown del secondo dopoguerra destinata a famiglie di bianchi: villini unifamiliari, identici, disposti su uno stesso asse, al riparo dal caos metropolitano. E insomma lo scenario dell’ultimo film scritto dai fratelli Coen, Suburbicon (2017) dove si viene rassicurati dall’uniformità e pare mancare il conflitto, prima dell’arrivo di un capro espiatorio («Questo è un posto sicuro», «Lo era»).

A tutto ciò si aggiunge l’idea di un recinto tangibile. Che può essere diverse cose, a seconda della prospettiva. Una gabbia. Una trincea, specialmente quando l’area sorge a ridosso di uno o più quartieri stigmatizzati. O ancora un elemento isolante, come la soluzione che riempie le vasche di deprivazione sensoriale (un immobiliarista definiva il complesso che vendeva come «il regno del silenzio»). L’altro concetto-chiave per comprendere le gated communities è la distinzione sociale.

Risiedere in un posto del genere significa essere inclusi in qualcosa che è molto più di una tranquilla area residenziale nel verde. Varcare l’ingresso da residente garantisce prestigio.

Ci sono poi i CASI ITALIANI. Dapprima l’Olgiata, a Roma Nord, con le sue strade denominate da lettere e i due ingressi dove non si passa senza autorizzazione. Il territorio è stato proprietà dei baroni Olgiati, da cui prese il nome, prima che una serie di passaggi (incluso l’allevamento di puro- sangue) lo rendesse, alla fine degli Anni Sessanta, un pionieristico esempio di gated community italiana. Oggi sul sito del consorzio si ribadisce: «Il comprensorio dell’Olgiata è privato e chiuso».

La gated community di Borgo Vione, nell’hinterland milanese, è venuta su nel 2011 da un borgo agricolo spopolato. Dove c’erano pollai e stalle, oggi ci sono case dotate di ogni comfort. Dove vivevano e lavoravano i contadini, oggi abitanti benestanti si avvalgono dei servizi di una società che provvede a consegnare la spesa e innaffiare fiori.

E poi c’è la lottizzazione di Roccamare, in Maremma, con le sue duecento ville in pineta, o il caso di Monte Gentile nell’area dei Castelli romani (di recente analizzato da uno studio di Goffredo Palella), o ancora Fontanafredda (PN) dove il capo progetto spiegava: «Con tutti questi extracomunitari ci si barrica. Noi offriamo un quartiere inaccessibile».

Tutto questo realizza nel mondo tangibile gli scenari distopici della narrativa di J. G. Ballard.

E non è un caso che romanzi come II condominio o Un gioco da bambini siano stati pubblicati tra la metà degli Anni Settanta e la fine degli Ottanta il periodo in cui le gated communities si impongono come modello sul mercato immobiliare di tutto il mondo. Gli spazi di Ballard sono, nelle intenzioni, delle conchiglie rassicuranti, dei paradisi sospesi.

In realtà si rivelano «prigioni foderate di pelliccia» come scrive ne II condominio. Recinti abitati da ossessioni rappresentative e segreti che non devono filtrare all’esterno. Oasi dove la quiete è sinistra, l’attesa di un caos distruttivo. Dove un isolamento volontario si rivela una reclusione forzata, molto simile a quella che intrappola i personaggi dell’Angelo sterminatore di Buiiuel.

Naturalmente l’universalità del fenomeno si accompagna a implicazioni dalle fortissime differenze simboliche. In un Paese con la storia del Sudafrica, il sindacalista Patrick Craven disse a proposito delle gated communities di Johannesburg: «È quasi apartheid». Il poverissimo quartiere nero di Diepsloot è incredibilmente vicino al lusso di Steyn City e Dainfern, a maggioranza bianca. La fine del regime di segregazione è del 1991, le prime gated communities sudafricane nascono nel 1994.

Har Homa e Ma’ale Adumim, per un verso, i progetti di Rawabi e Jericho Gate, per un altro, sono insediamenti dove isolamento e sicurezza assumono un senso ancora diverso, perché si innestano nella questione israelo-palestinese. Muri e sorveglianza, separazione tra noi e loro, hanno qui uno spessore ben superiore.

Di muri tra Stati Uniti e Messico, poi, parla il romanzo di T. C. Boyle, The Tortilla Curtain, uscito a metà degli Anni Novanta (América nell’edizione italiana), dedicato al rapporto tra una coppia messicana accampata nel Topanga Canyon e una coppia statunitense che vive nel complesso limitrofo di Arroyo Bianco, una gated community dove dieci campi da tennis si mescolano a oltre duecento case in stile Revival missionario.

La rivendicazione del godimento di libertà, però, deve fare i conti, spesso, con un controllo sociale che limita la libertà stessa. In effetti può valere anche per le gated communities quanto Lewis Mumford scrisse a proposito dei suburbs statunitensi: «Offrono l’illusione dell’autosufficienza e della libertà mentre in verità sono dominate da processi automatici e pressioni materiali».

Un eremo, in qualche caso. Una fantasia. Un’illusione. Talvolta, quando le differenze sociali con le comunità esterne sono troppo marcate, una specie di prigione.

Talmente comoda da spegnere il desiderio di uscirne. Per questo, forse, la più pericolosa.

Nel secolo XIX Napoleone III e il suo urbanista di fiducia, il barone Haussmann, trasformarono Parigi in una serie di interminabili vialoni di tediosa armonia, distruggendo i resti della città medioevale. Tra questi un edifichi dietro la chiesa di St. Germain-l’Auxerrois, con la torretta da castello di principessa, che è stata recuperata a partire da una foto del 1866.

Nel secolo XIX Napoleone III e il suo urbanista di fiducia, il barone Haussmann, trasformarono Parigi in una serie di interminabili vialoni di tediosa armonia, distruggendo i resti della città medioevale. Tra questi un edifichi dietro la chiesa di St. Germain-l’Auxerrois, con la torretta da castello di principessa, che è stata recuperata a partire da una foto del 1866.